【管理栄養士監修】離乳食でえのきを使えるのはいつから?調理のポイントとおすすめの作り方

2025年09月01日 00:00

きのこの風味が豊かなえのきは、離乳食のバリエーションを広げるのにおすすめの食材です。「離乳食でえのきはいつから食べられる?」「離乳食での、えのきの作り方は?」「赤ちゃんにおすすめのえのきレシピはある?」など気になる方もいるのではないでしょうか。 この記事では、離乳食でえのきを与える時期や量、使い方や注意点などについて解説します。保育園勤務の管理栄養士が離乳食におすすめのえのきレシピも紹介するので、この記事を参考にしながら離乳食でえのきを取り入れてみてくださいね!

離乳食でえのきはいつから食べられる?

離乳食でえのきは、生後9ヶ月ごろの後期以降に食べられる食材です。えのきの繊維は強く噛み切りにくい特徴があるので、食材を歯茎でつぶせるようになる後期ごろまでは避けておくとよいでしょう。

またえのきには食物繊維が豊富に含まれているため、消化器官が未熟な赤ちゃんが多量に摂取すると腸に負担がかかってしまう恐れがあります。後期以降に与える場合であっても、離乳食で使う際は多量摂取を避けて少量を与えましょう。

離乳食後期以降にえのきを与える際は、食べやすい形状にするなどの工夫を取り入れることも大切です。

えのきに含まれている栄養素

えのきには食物繊維やビタミンB1、ビタミンB2やビタミンD、カリウムなどの栄養素が含まれています。これらの栄養素は、赤ちゃんが元気に活動したり便通を整えたりするのに必要な成分です。また、病気にかかりにくい身体作りのためにも重要です。

ただし食べすぎると腸に負担がかかってしまう可能性があるため、栄養効果を期待して与えすぎないように気をつけましょう。

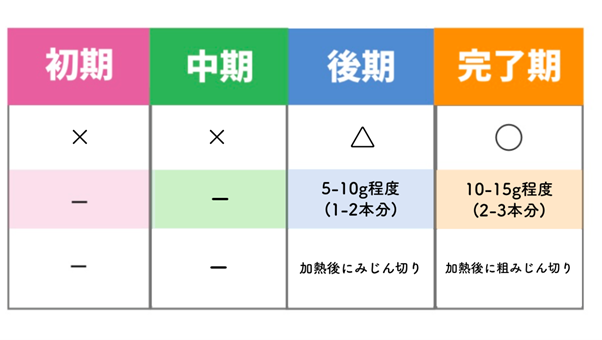

【月齢別】離乳食で与えるえのきの大きさと量

えのきには細くて長い繊維があるので、そのままでは噛み切りにくい特徴があります。離乳食で使う際は、誤嚥を防ぐためにも赤ちゃんの発達に合わせた形状にしてから与えましょう。

後期や完了期ごろはやわらかい食材に慣れてくる時期ですが、まだ咀嚼力や飲み込む力は未熟な状態です。後期や完了期でえのきを与える際はしっかり加熱したものを細かく刻んで、赤ちゃんの口の中に残らないように調理するとよいでしょう。

離乳食でえのき使う際の調理のポイント

繊維の強いえのきを赤ちゃんに与える場合は、食べやすくなるような調理のポイントを押さえておくことが大切です。赤ちゃんが安全においしく食べられるように、離乳食での使い方を知っておきましょう。

水でしっかり洗う

離乳食でえのきを使う場合は、水でよく洗ってから調理するのが大切です。一般的にきのこは洗わずに使用することで風味を強く感じられる食材ですが、赤ちゃんに使用する際はおがくずの混入を避けるためにも水でしっかり洗い流しましょう。

えのきの根元付近にある「おがくず」は、栽培時に使われる培地です。繊維状でざらざらしており、赤ちゃんにとっては口当たりが悪く喉にも詰まりやすいため注意が必要です。

えのきを使う際は根元を切り落として、束になっている部分を広げてから水でよく洗い、細かいおがくずを取り除きましょう。

細かく刻む

えのきなどのきのこ類は繊維が強いため、赤ちゃんが食べやすいように細かく刻んでから与える必要があります。

えのきの細くて長い繊維は赤ちゃんにとって噛み切りにくく、そのまま食べると喉に張り付いてしまったりむせてしまったりする恐れがあります。また、えのきを刻まずに与えると消化不良や便秘、下痢などの症状が現れる可能性もあるため注意が必要です。

安全に離乳食を与えるためにも、えのきを使用する際は必ず刻んでから与えましょう。

加熱してから与える

赤ちゃんは消化器官や免疫機能が未発達な時期なので、食中毒予防として必ず加熱してから与えましょう。

またよく加熱することは衛生面以外にも、えのきが食べやすくなるメリットがあります。えのきは加熱すると繊維が縮んでやわらかくなるため、そのまま与えるよりも食べやすくなります。

えのきをゆでる時間

えのきを加熱する際は、鍋でやわらかくゆでて加熱する方法がおすすめです。ゆでて加熱する方法は電子レンジに比べて加熱ムラが少なく、繊維が崩れやすいメリットがあります。

一度に多くのえのきを加熱したい場合ややわらかく調理したいときには、沸騰したお湯で3〜5分程度を目安に加熱するとよいでしょう。

電子レンジでの加熱方法

簡単にえのきを加熱したい場合は、電子レンジを使うのもよいでしょう。電子レンジでの加熱は、短時間で食材に火が通せるメリットがあります。

1回量だけを加熱したい場合や時間がないときは、えのきを細かく刻んでから耐熱容器に入れてふんわりとラップをし、電子レンジ500Wで約1分〜1分30秒を目安に加熱するとよいでしょう。

ただし根元の部分が塊になっていると加熱ムラが出やすく、歯ごたえが残ってしまう可能性があるため注意が必要です。電子レンジで加熱したあとは、全体にしっかり火が通っているか確認してから与えましょう。

離乳食で使うえのきは冷凍保存が便利

離乳食でえのきは少量しか使わないため、冷凍保存しておくのもよいでしょう。使いたい分だけ解凍すれば、簡単に離乳食で取り入れられるのでぜひ活用してみてくださいね。

またえのきは一度冷凍すると細胞壁が壊れやすくなるため、加熱したときに繊維がほぐれて赤ちゃんでも噛み切りやすくなるメリットもあります。

えのきを冷凍保存する場合は、加熱して刻んだものを冷凍保存容器などに1回量ずつ小分けにして保管しておくとよいでしょう。冷凍したえのきは、衛生的に扱うためにも1週間以内に使い切りましょう。

離乳食でえのきを与える際の注意点

きのこの風味を活かすことで、普段の離乳食がよりおいしくなるえのき。離乳食で赤ちゃんにえのきを与える際は、いくつかの注意点についても知っておくと良いでしょう。

アレルギーに気をつける

えのきはアレルギー症状を引き起こしやすい”特定原材料”には含まれていない食材なので、一般的にはアレルギー症状の心配はありません。しかし、赤ちゃんの体調や体質によっては、えのきを食べたあとにアレルギーのような症状が現れる可能性もあるため注意が必要です。

初めてえのきを与える場合でアレルギーが心配な方は、病院を受診できる時間帯に少量から与えるのもよいでしょう。

窒息予防のための工夫を取り入れる

えのきは細くて長い繊維と弾力が特徴的なので、そのまま食べると喉に張り付いてしまったり、赤ちゃんが噛みにくかったりする食材です。

上手に噛んで飲みめないと窒息のリスクが高まるため、窒息予防のためにも細かく刻んだりしっかり加熱してやわらかく調理したりする工夫を取り入れましょう。

また赤ちゃんがむせたり誤嚥したりしたときに対応できるように、食事の様子を見守ることも大切です。

市販のなめたけは完了期以降に少量を

えのきは後期以降から食べられる食材ですが、市販のなめたけを後期ごろに与えるのは避けましょう。市販のなめたけを与える場合は、完了期以降に少量を与えるのがおすすめです。

なめたけはしょうゆやみりん、砂糖などの調味料で味付けされているえのきです。塩分や糖分が多く味も濃いため、離乳食の赤ちゃんがそのまま食べるのには向いていません。

離乳食では赤ちゃんの身体への負担を避けるためや味覚形成のためにも、調味料を控えめにする必要があります。完了期以降で市販のなめたけを使用する場合は、他の調味料を使用せずに、なめたけの味を生かした調理法を取り入れるのもおすすめです。

離乳食におすすめのえのきレシピ3選

比較的短時間で加熱できて、離乳食でも取り入れやすいえのき。離乳食でえのきをどのように使えばいいかわからないという方は、おすすめのえのきレシピを参考にしてみてくださいね。今回は後期や完了期の赤ちゃんにおすすめのえのきを使ったレシピを紹介します。

【後期】レンジで簡単!豆腐の和風えのきあんかけ

材料(1回分)

・絹ごし豆腐 30g

・えのき 5g

・だし汁 小さじ1

・水溶き片栗粉 適量

作り方

1)豆腐は7mm角に切る。えのきはみじん切りにする。

2)耐熱容器に1とだし汁を加え、ふんわりとラップをして電子レンジ(500W)で1分加熱する。

3)一度取り出して、水溶き片栗粉を加えて混ぜる。

4)再度ふんわりとラップをし、電子レンジ(500W)で30秒加熱する。

ポイント:赤ちゃんがおいしく食べられる、やさしい味わいのあんかけレシピです。水溶き片栗粉でとろみをつけることで、飲み込みやすくなります。パンやおかゆにかけて食べるのもおすすめ。

【後期】えのきとじゃがいものもちもち焼き

材料(1回分)

・じゃがいも 30g

・えのき 10g

・青のり 少々

・片栗粉 小さじ2

・バター 少々

作り方

1)じゃがいもとえのきを、やわらかくなるまでゆでる。

2)じゃがいもはフォークなどでつぶし、えのきはみじん切りにする。

3)ボウルに2と青のり、片栗粉を加えてしっかり混ぜ合わせる。

4)フライパンにバターを熱し、小判型に成形した3を中に火が通るまで両面焼く。

ポイント:もちもち食感とバターの風味を楽しめる、えのきのおやきレシピ。大人は中にチーズを入れたりしょうゆをかけたりするとおいしく食べられます。

【完了期】炊飯器で作る!えのきとツナの炊き込みご飯

材料(1合分)

・米 1合

・ツナ缶(水煮) 1缶

・えのき 40g

・にんじん 1/2本

・しょうゆ 小さじ1

作り方

1)米は洗って水を切る。えのきはみじん切り、にんじんは短冊切りにする。

2)炊飯器に1としょうゆ、水を1合分の目盛まで加える。

3)ツナ缶を汁ごと加え、えのきとにんじんも上からのせて通常炊飯で炊く。

ポイント:大人が一緒に食べる場合は、取り分けたあとに和風顆粒だしや塩を足して調整すると◎。おにぎりにして手づかみ食べができるようにしたり、冷凍保存したりするのもおすすめです。

まとめ

生後9〜11ヶ月ごろの離乳食後期から、少量であれば食べられるえのき。誤嚥や窒息のリスクを避けるためにも、赤ちゃんにえのきを与える際は必ず刻んでから与えましょう。

離乳食でのえのきの使い方がわからないと疑問に感じるママやパパは、この記事を参考にしながら離乳食でえのきを取り入れてみてくださいね。

離乳食で上手にえのきを活用すれば、離乳食の風味や食感のバリエーションが広がるので赤ちゃんもきっと喜んでくれますよ!

ライター名:谷岡友梨

保育園で管理栄養士として5年間勤務し、離乳食・アレルギー食・幼児食の献立作成、調理に携わる。現在では離乳食のレシピ考案、コラム執筆などを行いながらママたちへの離乳食相談を行っている一児の母。

あわせて読みたい