赤ちゃんはどうして夜泣きをするの?夜泣きの原因、対策、ママの準備

2017年11月29日 10:00

真夜中、突然部屋中に響き渡る赤ちゃんの泣き声。「おっぱいやミルクも飲んだし、オムツも替えたし、抱っこもたくさんしてあげたのに…泣き止んでくれない!!」と、真夜中の赤ちゃんの対応で苦労しているパパやママは多いようですね。今回は、夜泣きの定義から、時期(いつからいつまで?)、原因と対策について詳しく解説していきます。

そもそも「夜泣き」とは??

赤ちゃんが夜に泣いていることを夜泣きだと考えていませんか。

実は、夜泣きとは「はっきりとした原因がないのに赤ちゃんが夜中に泣くこと」を指します。

おっぱいやミルクを飲んだら満足して泣き止んだり、おむつを交換したら泣き止んだり、体調が悪くて泣いている場合などは、夜泣きとは言いません。

夜泣きの時期 ~いつからいつまで続く?~

夜泣きの時期には、かなり個人差があります。早い子の場合、生後3ヶ月頃から始まり、1歳半頃にはおさまるようです。遅い子の場合、2歳になっても夜泣きが続いているとか。

夜泣きを全然しないと思っていた子が、2歳を過ぎてから急に夜泣きを始めたというケースもあるようですよ。

夜泣きの原因 ~はっきりとした原因はある?~

実は、夜泣きの原因は、はっきりとは分かっていないそうです。しかし、睡眠リズムや生活の変化に原因があるのではないかということが有力な説です。

まず、赤ちゃんの睡眠周期は大人と比較すると短く、眠りも浅い状態が多いもの。そのため、夜中にも目を覚ましやすい傾向にあるようです。

また、「昼寝が出来なかった」「寝起きの時間が普段と違った」「散歩に行けなかった」など、いつも違う生活パターンでリズムが狂うことが夜泣きの原因となっていることも多いようです。「引っ越しした」「旅行に行った」など、刺激になるような出来事や環境の変化などにも影響があると考えられています。

夜泣きの対策 ~どうしたら泣き止んでくれる?~

対策① 生活リズムを整える

朝、目覚めたらすぐカーテンを開け、太陽の光を取り入れましょう。遅くとも7時までに赤ちゃんを起こすことが理想です。

そして、日中はお散歩したり、体を使ってしっかり遊ばせます。昼間よく泣かせることもポイント。夜泣きしづらくなります。

夜、布団に入る時間は、20時までが目標です。湯船に入り、しっかり体を温めると、眠りも深くなりますよ。

対策② 赤ちゃんの不快を取り除く

「おっぱいやミルクを飲ませて、空腹な状態にさせない」「オムツを頻繁にチェックする」「快適な温度や湿度に調節する」など、赤ちゃんが常に快適に過ごせるように心がけましょう。

対策③ 抱っこや背中をトントン

布団に置くと大泣きする赤ちゃんの場合は、眠りが深くなるまで抱っこをしてユラユラさせるのが効果的。たまにはパパに協力してもらったり、便利な電動バウンサーを使うのもオススメの手段です。

また、背中やお腹をトントンするのもいいですよ。ママのお腹の中にいた時の心音を再現することで、安心して眠ることができるようです。

対策④ 入眠前の流れをパターン化する

「お風呂→絵本の読み聞かせ→電気を消す→ママの子守唄」など、寝かせる前の流れをパターン化することで、自然と寝るモードになってくれます。

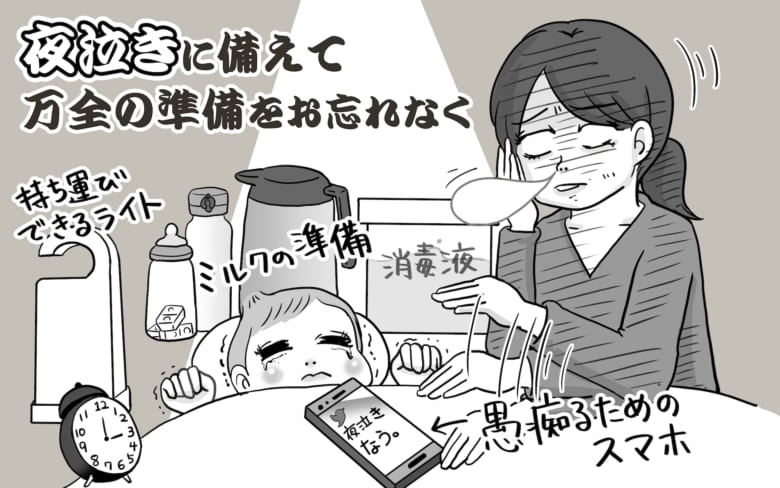

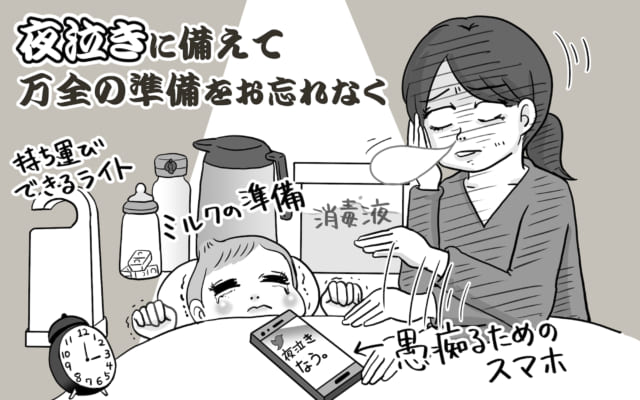

ママも夜泣きに備えて万全の準備を!

赤ちゃんが毎日夜泣きをすると、ママも疲労困憊ですよね。

しかし、夜泣きについては、いつかは終わりがくるもの。ときには、パパやおばあちゃんなどを頼り、ママの睡眠時間を確保することも大切な対策のひとつですよ。

また、赤ちゃんが夜泣きをしてしまっても慌てないよう、非常用のライトやミルク、消毒液などをあらかじめ準備しておき、赤ちゃんが夜泣きをした時にすぐ対応できるようにしておくのもいいかもしれません。

赤ちゃんはママの笑顔が大好き。赤ちゃんが寝ている時は、一緒に体を休めて、夜泣き期間を上手に乗り切って下さいね。

赤ちゃんのおむつ替えに関する「子育てあるある」